2022. 12. 29. 03:43ㆍ카테고리 없음

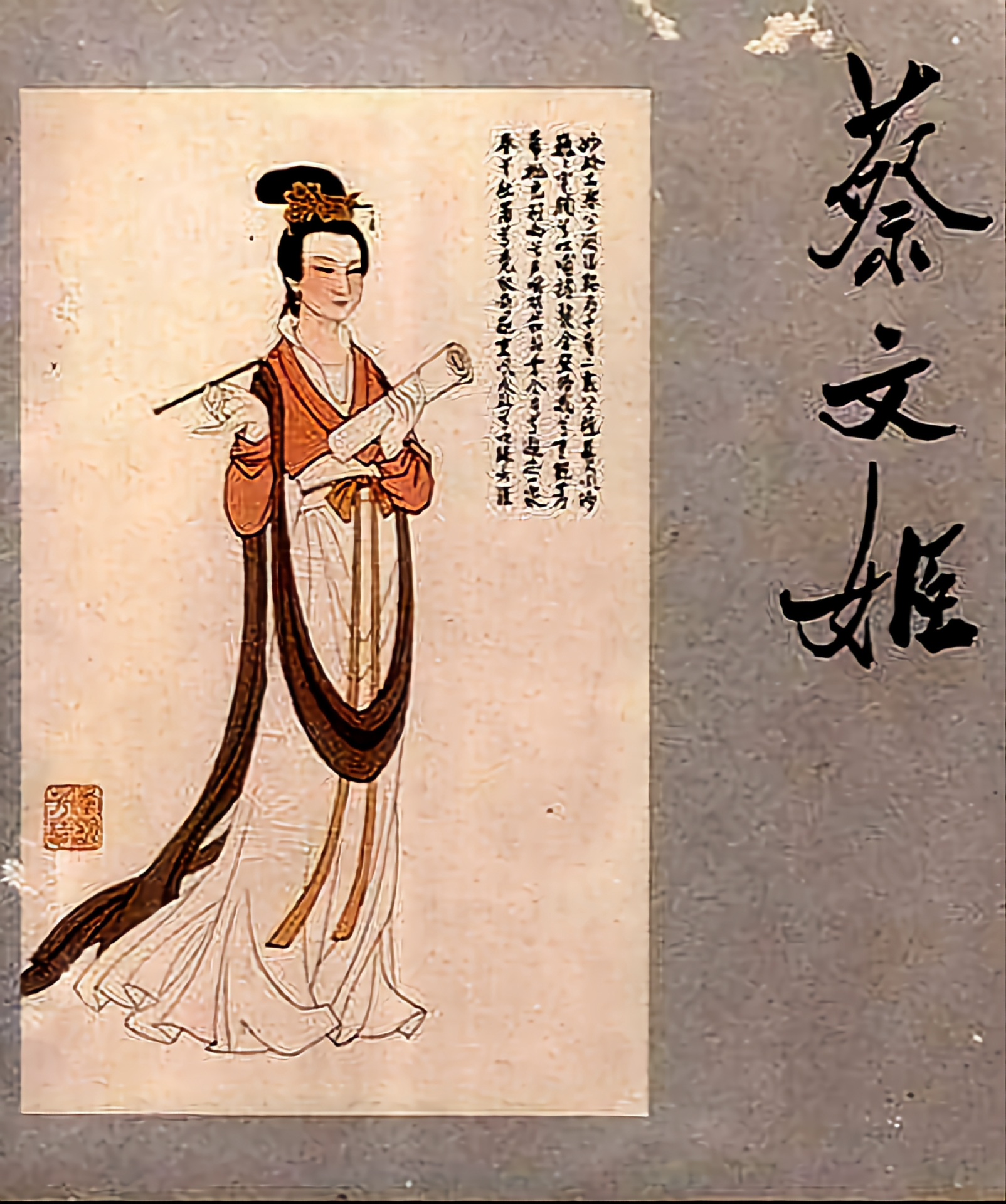

🟢 호가십팔박(胡茄十八拍) 작자 채문희(蔡文姬) 염(琰) 의 비분시(悲憤詩)

현존하는 고금곡(古琴曲) 가운데 가장 일찍 작곡된 두 곡은 아마 동한 말년 이전으로 추정되는 호가십팔박과 광릉산은 지금까지 1700 여 년 동안 역대 고금 연주가들이 가공하고 개편하였겠지만 그 원시 판본은 이 시기에 나왔다고 할 수 있다. 이 두 작품은 광릉산(廣陵散)과 호가십팔박(胡茄十八拍) 이다.

채염은 호가십팔박(胡茄十八拍)을 지은 작가이다. 광릉산은 누구의 작품인지는 알 수 없으나 한나라 말에 이미 나왔다. 응거(應璩 : 190~252)는 여유공재서(與劉孔才書)에서 '광릉의 청산함을 듣는다(廳廣陵之淸散)'고 하였고 부현(傅玄,晉나라 사람)은 '금부(琴賦)'에서 " 마융(馬融,79~166)은 지식에서 생각을 얘기하였다(馬融譚思於止息)" 라고 하였다. 현존하는 광릉산은 그 내용은 기원 4세기 섭정이었던 아버지의 원수를 갚고자 한왕을 암살한 이야기이다. 이 이야기는 동한의 채옹(蔡邕, 바로 채염의 아버지 133~192)이 금곡의 이야기를 모아 지은 <금조(琴操)>에 보인다. 이야기는 다음과 같다.

섭정의 아버지는 한나라 왕을 위하여 칼을 만들었으나 기한을 넘겨 살해 당했다. 섭정은 아버지의 원수를 갚고자 10 년간 노력하여 탁월한 탄금 예술을 익혀 한나라 왕의 주의를 끌었다. 왕이 섭정을 궁 안으로 불러 금을 타게 하였다. 섭정은 왕이 고요히 금을 든는 틈을 타 금의 소리통에 감춘 칼을 뽑아 단숨에 찔러 죽였다.

호가십팔박은 208 년 전후하여 채염(文姬, 약 177 년생)이 호가의 소리를 참고하여 쓴 금곡이다. 내용은 208 년 이전 채염 자신의 경험과 관련이 있다. 채염은 채옹의 딸로서 봉건시대 관료 집안 출신이다. 16 년경 한말의 혼란한 와중에 흉노족에게 포로로 잡혀가 좌현왕(左賢王)의 왕후가 되었다. 흉노에 12 년 동안 살면서 아이 둘을 낳았다.약 208 년 부친의 친구 조조(曺操)가 사자를 흉노에게 보내 천금의 돈을 주고 한나라로 데려왔다. 호가십팔박은 돌아오는 도중이나 돌아온 후에 지었다고 추측된다. 이 곡에 원래 가사가 있었는지 현존하는 호가십팔박 가사가 채염의 작품인지는 지금 확인하기 어렵다. 다만 우리는 가사를 참고하여 금곡이 언급한 사상을 추측할 수 있을 뿐이다. 이 가사는 채염의 말투로 먼저 자신이 난세에 처하여 얼마나 불행했으며 다른 민족의 포로가 되어 고향을 얼마나 그리워하였는지 흉노의 생활이 얼마나 힘들었는지를 서술하였다. 그리고 두 아이를 낳아서 얼마나 애지중지하였는지를 말한다. 돌아올 희망이 보이자 반가우면서도 한편 사랑하는 자식을 떼어놓을 수 없었음을 말한다. 돌아온후 그들이 꿈에도 그리워 새롭고 깊은 원한이 생겼음을 노래한다. 마지막으로 호가 소리를 고금곡조로 바꾸어 우주에도 넘칠 원한을 표현하였다.

내용상 이곡은 이민족 모자간의 감정을 체현한다. 예술형식상 이 곡은 흉노족이 유목 생활에서 쓰는 관악기 호가와 한족의 고전 탄현 악기 고금, 이 두 악기와 관련된 악곡의 보기드문 결합을 체현한다. 뿐만 아니라 중국 각 민족 사이의 음악 문화가 다방면에서 오랜 기간 교류하고 각 민족이 중국의 토지 위에 공동으로 음악문화를 건립하는 과정에서 이는 살아 있는 구체적이고 우수한 실례이다. 금곡 호가십팔박의 작자는 소수 민족 사회에서 오랜 기간 생활하였다. 소수민족과 부부 모자의 애정관계를 맺은 그는 소수 민족의 음악을 애호하고 가공하였다. 민족 사이에서 각각의 음악문화는 생활 체험과 고도의 예술 수양을 쌓은 여성 작가를 통해서 구체적인 작품으로 융합된 것이다. 이 두드러진 경험은 고금 음악에서 특별히 중시할 가치가 있다.

🍀 비분시(悲憤詩) - 채염(蔡琰)

漢季失權柄(한계실권병) : 한나라 권세 잃고

董卓亂天常(동탁난천상) : 동탁이 천상을 흐렸다

志欲圖簒弑(지욕도찬시) : 임금을 찬시코자 하여

先害諸賢良(선해제현량) : 먼저 어진 신하들 죽였다

逼迫遷舊邦(핍박천구방) : 억지로 나를 몰아 옮기고

擁主以自强(옹주이자강) : 헌제를 세워 세도를 부렸다

海內興義師(해내흥의사) : 해내에 의병이 일어나

欲共討不祥(욕공토부상) : 모두 역적을 치고자 하였다

卓衆來東下(탁중래동하) : 동탁의 무리 동로로 내려오니

金甲耀日光(금갑요일광) : 무장한 갑옷이 햇빛에 빛난다

平土人脆弱(평토인취약) : 중원의 백성들 힘이 약하고

來兵皆胡羌(래병개호강) : 몰려온 군사들은 다 오랑캐인지라

獵野圍城邑(엽야위성읍) : 들을 달려 성읍을 둘러싸는구나

所向悉破亡(소향실파망) : 가는 곳마다 쳐부셔 없애고

斬截無孑遺(참절무혈유) : 목 베고 죽여서 남은이 하나 없고

屍骸相撑拒(시해상탱거) : 시체는 서로 달라붙었구나

馬邊懸男頭(마변현남두) : 군마 옆에는 남자들의 목을 메달고

馬后載婦女(마후재부녀) : 말 뒤에는 부녀를 태웠도다

長驅西入關(장구서입관) : 길이 휘몰아 서관에 드니

逈路險且阻(형노험차조) : 길은 험악하고 막히었도다

還顧邈冥冥(환고막명명) : 다시 뒤 돌아보니 멀고 아득하기만 하고

肝脾爲爛腐(간비위난부) : 간과 비위가 썩어가는구나

所略有萬計(소략유만계) : 계락은 만 가지나 있으나

不得令屯聚(부득령둔취) : 군사를 모을 길이 없도다

或有骨肉俱(혹유골육구) : 혹 골육이 함께 있어서

欲言不敢語(욕언부감어) : 말하고자 하나 감히 말도 못한다

失意幾微間(실의궤미간) : 얼마동안 실의하여

輒言弊降虜(첩언폐강노) : 문득 하는 말이 쓰러져 포로되니

要當以亭刃(요당이정인) : 차라리 칼을 받아야지

我曹不活汝(아조부활여) : 우리들이 너희들을 살리지 못하리라

豈敢惜性命(개감석성명) : 그 어찌 생명을 아끼리오만

不堪其詈罵(부감기리매) : 그 욕됨을 견딜 수 없도다

或便加棰杖(혹변가추장) : 어떤 사람 지팡이 짚고

毒痛參幷下(독통참병하) : 쓰라림을 머금고

旦則號泣行(단칙호읍항) : 아침이면 울며 가다가

夜則悲吟坐(야칙비음좌) : 밤이면 슬피 울며 앉아있노라

欲死不能得(욕사부능득) : 죽고자 하여도 죽지 못하고

欲生無一可(욕생무일가) : 살려고 하여도 살 수가 없구나

彼蒼者何辜(피창자하고) : 저 많은 사람들 무슨 죄 있어

乃遭此厄禍(내조차액화) : 이 재앙을 만나는가

邊荒與華異(변황여화리) : 변경 들판은 우리 중국과 달라

人俗少義理(인속소의리) : 사람의 풍속이 의리가 적도다

處所多霜雪(처소다상설) : 가는 곳마다 서리와 눈 쌓이고

胡風春夏起(호풍춘하기) : 북풍은 봄과 여름에도 일어난다

翩翩吹我衣(편편취아의) : 바람은 편편히 내 옷에 불어

肅肅入我耳(숙숙입아이) : 내 귓속으로 쓸쓸히 불어든다

感時念父母(감시념부모) : 계절이 느끼어 부모님 생각하니

哀嘆無窮已(애탄무궁이) : 슬프고 탄식하는 마음 끝이 없도다

有客從外來(유객종외래) : 손님이 찾아와

聞之常歡喜(문지상환희) : 듣고서 반가워 한다

迎問其消息(영문기소식) : 환영하며 그에게 소식을 물으니

輒復非鄕里(첩복비향리) : 문득 다시 고향 사람 아니로구나

邂逅徼時願(해후요시원) : 우연히 원하는 이 만나니

骨肉來迎己(골육래영기) : 육친이 찾아와 나를 맞는다

己得自解免(기득자해면) : 내 몸은 이미 풀려나왔으나

當復棄兒子(당복기아자) : 다시 자식을 버려두는 처지로다

天屬綴人心(천속철인심) : 하늘은 인심을 묶었으니

念別無會期(념별무회기) : 이별을 생각하니 만날 길 없도다

存亡永乖隔(존망영괴격) : 삶과 죽음으로 영원히 갈리는가

不忍與之辭(부인여지사) : 차마 그에게 줄 말이 없도다

兒前抱我頸(아전포아경) : 자식이 나와서 내 목을 껴안고

問母欲何之(문모욕하지) : 묻기를 어머니 어디로 가시나요 하니

人言母當去(인언모당거) : 사람들 말하기를, 어머니는 떠나야 한다 하나

豈復有還時(개복유환시) : 어찌 다시 돌아올 수 있으리오

阿母常仁惻(아모상인측) : 어머니야 항상 어질었지만

今何更不慈(금하갱부자) : 어찌 이제 다시 어질지 않으리오

我尙未成人(아상미성인) : 나는 아직 성인이 아니라

奈何不顧思(나하부고사) : 어찌 돌아보며 생각지 않으리오

見此崩五內(견차붕오내) : 이 말을 들으니 오장이 무너지고

恍惚生狂癡(황홀생광치) : 멍하여 미친 기운 생겨나는구나

號泣手撫摩(호읍수무마) : 울면서 손 잡아 매만지니

當發復回疑(당발복회의) : 떠나려함에 다시 망서려지는구나

兼有同時輩(겸유동시배) : 동년배들 모두 와 있어

相送告離別(상송고리별) : 서로 이별을 고하는구나

慕我獨得歸(모아독득귀) : 그들은 내가 혼자 감을 부러워 하여

哀叫聲摧裂(애규성최렬) : 애처로이 부르는 소리 가슴을 찢는구나

馬爲立踟躕(마위립지주) : 말은 선채로 머뭇거리고

車爲不轉轍(거위부전철) : 수레는 바퀴가 구르지도 못하는구나

觀者皆噓唏(관자개허희) : 보는 사람 모두가 흐느끼고

行路亦嗚咽(항노역오열) : 가늘 길손도 오열하여 우는구나

去去割情戀(거거할정련) : 가고가니 그리운 정 갈라지고

遄征日遐邁(천정일하매) : 어느덧 날이 멀어져 가는구나

悠悠三千里(유유삼천리) : 아득한 삼천리 길

何時復交會(하시복교회) : 어느 때에 다시 서로 만나려나

念我出腹子(염아출복자) : 내 배로 나은 자식 생각하니

胸臆爲摧敗(흉억위최패) : 가슴이 메어지고 찢어지는구나

旣至家人盡(기지가인진) : 이미 집에 와 보니 집안 식구 아무도 없고

又復無中外(우복무중외) : 또 다시 안이나 밖을 가리지 못하도다

城廓爲山林(성곽위산림) : 성벽은 산림이 되고

庭宇生荊艾(정우생형애) : 마당은 가시 덤불 덮이었다

白骨不知誰(백골부지수) : 백골은 누군지도 알지 못하고

縱橫莫覆蓋(종횡막복개) : 이리저리 널리어 덮혀있도다

出門無人聲(출문무인성) : 문 밖에 나가도 사람의 소리 하나 없고

豺狼號且吠(시낭호차폐) : 시랑이 울고 짖는 소리뿐이로다

煢煢對孤景(경경대고경) : 처량히 외로운 경물을 바라보며

怛咤糜肝肺(달타미간폐) : 애달피 간과 폐를 녹일 뿐이로다

登高遠眺望(등고원조망) : 높이 올라 멀리 바라보니

魂神忽飛逝(혼신홀비서) : 넋이나 혼이 갑자기 날아 떠나버린 듯

奄若壽命盡(엄야수명진) : 문득 목숨이 다한 듯하여라

旁人相寬大(방인상관대) : 이웃 사람 서로 너그럽고 관대하여

爲復强視息(위복강시식) : 다시 나보고 굳이 살라하는구나

雖生何聊賴(수생하료뢰) : 살아본들 무엇을 의지하리오

托命于新人(탁명우신인) : 새 사람에게 목숨을 의탁하여

竭心自勖勵(갈심자욱려) : 진심으로 스스로 부지런히 살았도다

流離成鄙賤(유리성비천) : 흩어져 떠돌다가 비루하게 되어

常恐復捐廢(상공복연폐) : 항상 다시 버려질까 부려워하노라

人生幾何時(인생기하시) : 인생이 얼마나 된다고

懷憂終年歲(회우종년세) : 죽을 해를 근심하며 살리오